العلم - ليلى فاكر

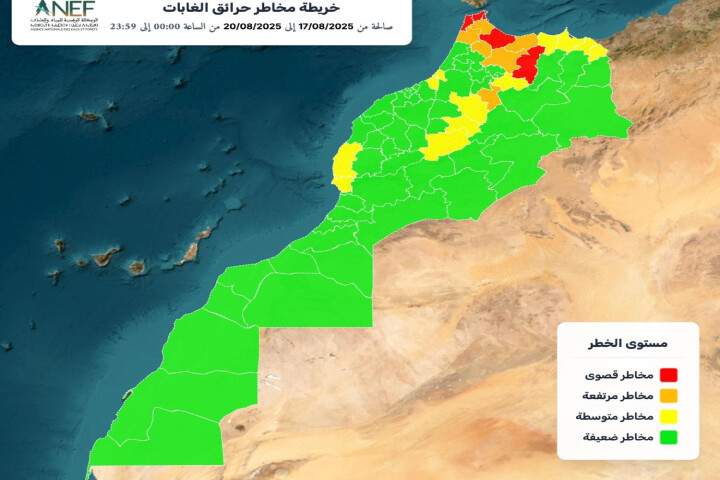

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن إصدار خرائط تنبؤ جديدة ترصد المناطق الأكثر عرضة لحرائق الغابات بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 غشت الجاري، وتهدف هذه الخرائط، المبنية على معطيات علمية تشمل الغطاء الغابوي وقابليته للاحتراق والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية، إلى تعزيز الجهود الوقائية واستباق خطر الحرائق الذي يتزايد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.

وقد صنّفت الوكالة عددا من الأقاليم ضمن مستويات خطورة متفاوتة، بين القصوى والمرتفعة والمتوسطة، في خطوة عملية تروم توجيه التدخلات الميدانية وتكثيف الحيطة والحذر،داعية، في هذا السياق، الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية والمصطافين والعاملين بها إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، مع ضرورة إبلاغ السلطات فورا عند رصد أي مؤشرات أو سلوكيات مشبوهة.

وأكد الدكتور بوشعيب السالك، أستاذ بجامعة محمد الخامس متخصص في علم المناخ والاستشعار البعدي ونظم المعلوميات الجغرافية، أن إصدار الوكالة الوطنية للمياه والغابات لخرائط التنبؤ بالمناطق الحساسة للحرائق ليس وليد اليوم، بل أصبح في السنوات الأخيرة ممارسة منتظمة عبر نشرات دورية لتحديد بؤر الخطر على امتداد التراب الوطني.

وأفاد السالك أن لهذه الخرائط أهمية بالغة، بحكم أن الوكالة تمتلك معطيات دقيقة حول المجال الغابوي بالمغرب، إضافة إلى علاقتها بالمناطق المأهولة بالسكان، إذ كلما اقتربت التجمعات السكنية من الغابات ارتفعت درجة الخطورة،مستشهدا في هذا السياق بالحادثة المؤسفة التي شهدتها مؤخرا نواحي مدينة شفشاون ووزان، حين تسبب جمر بائع قهوة في اندلاع حريق أتى على هكتارات من الغطاء الغابوي.

كما صرّح أن كثافة الأشجار تلعب دورا أساسيا في رفع قابلية الاشتعال، مشيرا إلى أن هناك خططا عملية على الأرض للحد من الخسائر، من بينها اجتثاث بعض الأشجار وإنشاء ممرات عازلة تسهّل على فرق الوقاية المدنية والإطفاء التدخل بشكل سريع، وتحدّ في الوقت ذاته من انتشار النيران.

وأضاف أن دراسة الخرائط تأخذ كذلك بعين الاعتبار عنصر الرياح، لاسيما في أشهر الصيف (يونيو، يوليوز، غشت) التي تعرف هبوب رياح «الشركي» الجافة من الشرق نحو الغرب، مما يجعلها عاملا محددا في التنبؤ بخطر الحرائق وفي وضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها.

وفي تعليق له على التقرير الأخير للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخصوص الحريق الكبير الذي شبّ بغابة الدردارة بإقليم شفشاون، أوضح الدكتور لخواجة الحسين، أستاذ بجامعة الحسن الثاني ومتخصص في حرائق الغابات، أن هذا الحريق يعد من أكبر حرائق الموسم سواء من حيث المساحة أو الخسائر، نتيجة تداخل عدة عوامل طبيعية وبشرية.

وأكد الخواجة أن خرائط التنبؤ التي تعتمدها الوكالة ما تزال تعاني من نقائص واضحة، أبرزها ضعف الدقة، إذ تكتفي بإعطاء مؤشرات على مستوى الإقليم، في حين أن الحاجة اليوم ملحة لتوفير نتائج أكثر تفصيلا على مستوى الجماعات، بل وحتى على مستوى كل غابة على حدة، نظرالاختلاف خصوصياتها والعوامل المؤثرة فيها.

وأفاد المتخصص أن النماذج المعتمدة في إعداد هذه الخرائط ما تزال «ناقصة»، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار عددا من العناصر التي أصبحت تشكل مسببات رئيسية لاندلاع الحرائق، مثل علاقة الإنسان بالوسط الغابوي، والأنشطة البشرية الممارسة بمحاذاة الغابات، وكذا الطرق ومساراتها التي تمر بجانب تشكيلات نباتية كثيفة قابلة للاشتعال.

وأضاف أن التجارب الدولية باتت تعتمد على نماذج أكثر تطورا تستثمر الذكاء الاصطناعي في نمذجة مختلف المتغيرات المرتبطة بخطر اندلاع الحرائق، وهو ما يفرض – حسب قوله – على المغرب الانتقال من مؤشرات عامة على مستوى الأقاليم، إلى مؤشرات دقيقة محلية تعكس الخصوصيات البيئية لكل غابة.

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن إصدار خرائط تنبؤ جديدة ترصد المناطق الأكثر عرضة لحرائق الغابات بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 غشت الجاري، وتهدف هذه الخرائط، المبنية على معطيات علمية تشمل الغطاء الغابوي وقابليته للاحتراق والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية، إلى تعزيز الجهود الوقائية واستباق خطر الحرائق الذي يتزايد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.

وقد صنّفت الوكالة عددا من الأقاليم ضمن مستويات خطورة متفاوتة، بين القصوى والمرتفعة والمتوسطة، في خطوة عملية تروم توجيه التدخلات الميدانية وتكثيف الحيطة والحذر،داعية، في هذا السياق، الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية والمصطافين والعاملين بها إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، مع ضرورة إبلاغ السلطات فورا عند رصد أي مؤشرات أو سلوكيات مشبوهة.

وأكد الدكتور بوشعيب السالك، أستاذ بجامعة محمد الخامس متخصص في علم المناخ والاستشعار البعدي ونظم المعلوميات الجغرافية، أن إصدار الوكالة الوطنية للمياه والغابات لخرائط التنبؤ بالمناطق الحساسة للحرائق ليس وليد اليوم، بل أصبح في السنوات الأخيرة ممارسة منتظمة عبر نشرات دورية لتحديد بؤر الخطر على امتداد التراب الوطني.

وأفاد السالك أن لهذه الخرائط أهمية بالغة، بحكم أن الوكالة تمتلك معطيات دقيقة حول المجال الغابوي بالمغرب، إضافة إلى علاقتها بالمناطق المأهولة بالسكان، إذ كلما اقتربت التجمعات السكنية من الغابات ارتفعت درجة الخطورة،مستشهدا في هذا السياق بالحادثة المؤسفة التي شهدتها مؤخرا نواحي مدينة شفشاون ووزان، حين تسبب جمر بائع قهوة في اندلاع حريق أتى على هكتارات من الغطاء الغابوي.

كما صرّح أن كثافة الأشجار تلعب دورا أساسيا في رفع قابلية الاشتعال، مشيرا إلى أن هناك خططا عملية على الأرض للحد من الخسائر، من بينها اجتثاث بعض الأشجار وإنشاء ممرات عازلة تسهّل على فرق الوقاية المدنية والإطفاء التدخل بشكل سريع، وتحدّ في الوقت ذاته من انتشار النيران.

وأضاف أن دراسة الخرائط تأخذ كذلك بعين الاعتبار عنصر الرياح، لاسيما في أشهر الصيف (يونيو، يوليوز، غشت) التي تعرف هبوب رياح «الشركي» الجافة من الشرق نحو الغرب، مما يجعلها عاملا محددا في التنبؤ بخطر الحرائق وفي وضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها.

وفي تعليق له على التقرير الأخير للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخصوص الحريق الكبير الذي شبّ بغابة الدردارة بإقليم شفشاون، أوضح الدكتور لخواجة الحسين، أستاذ بجامعة الحسن الثاني ومتخصص في حرائق الغابات، أن هذا الحريق يعد من أكبر حرائق الموسم سواء من حيث المساحة أو الخسائر، نتيجة تداخل عدة عوامل طبيعية وبشرية.

وأكد الخواجة أن خرائط التنبؤ التي تعتمدها الوكالة ما تزال تعاني من نقائص واضحة، أبرزها ضعف الدقة، إذ تكتفي بإعطاء مؤشرات على مستوى الإقليم، في حين أن الحاجة اليوم ملحة لتوفير نتائج أكثر تفصيلا على مستوى الجماعات، بل وحتى على مستوى كل غابة على حدة، نظرالاختلاف خصوصياتها والعوامل المؤثرة فيها.

وأفاد المتخصص أن النماذج المعتمدة في إعداد هذه الخرائط ما تزال «ناقصة»، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار عددا من العناصر التي أصبحت تشكل مسببات رئيسية لاندلاع الحرائق، مثل علاقة الإنسان بالوسط الغابوي، والأنشطة البشرية الممارسة بمحاذاة الغابات، وكذا الطرق ومساراتها التي تمر بجانب تشكيلات نباتية كثيفة قابلة للاشتعال.

وأضاف أن التجارب الدولية باتت تعتمد على نماذج أكثر تطورا تستثمر الذكاء الاصطناعي في نمذجة مختلف المتغيرات المرتبطة بخطر اندلاع الحرائق، وهو ما يفرض – حسب قوله – على المغرب الانتقال من مؤشرات عامة على مستوى الأقاليم، إلى مؤشرات دقيقة محلية تعكس الخصوصيات البيئية لكل غابة.

رئيسية

رئيسية

الرئيسية

الرئيسية