العلم الإلكترونية - صلاح الدين الدمناتي (صحافي متدرب)

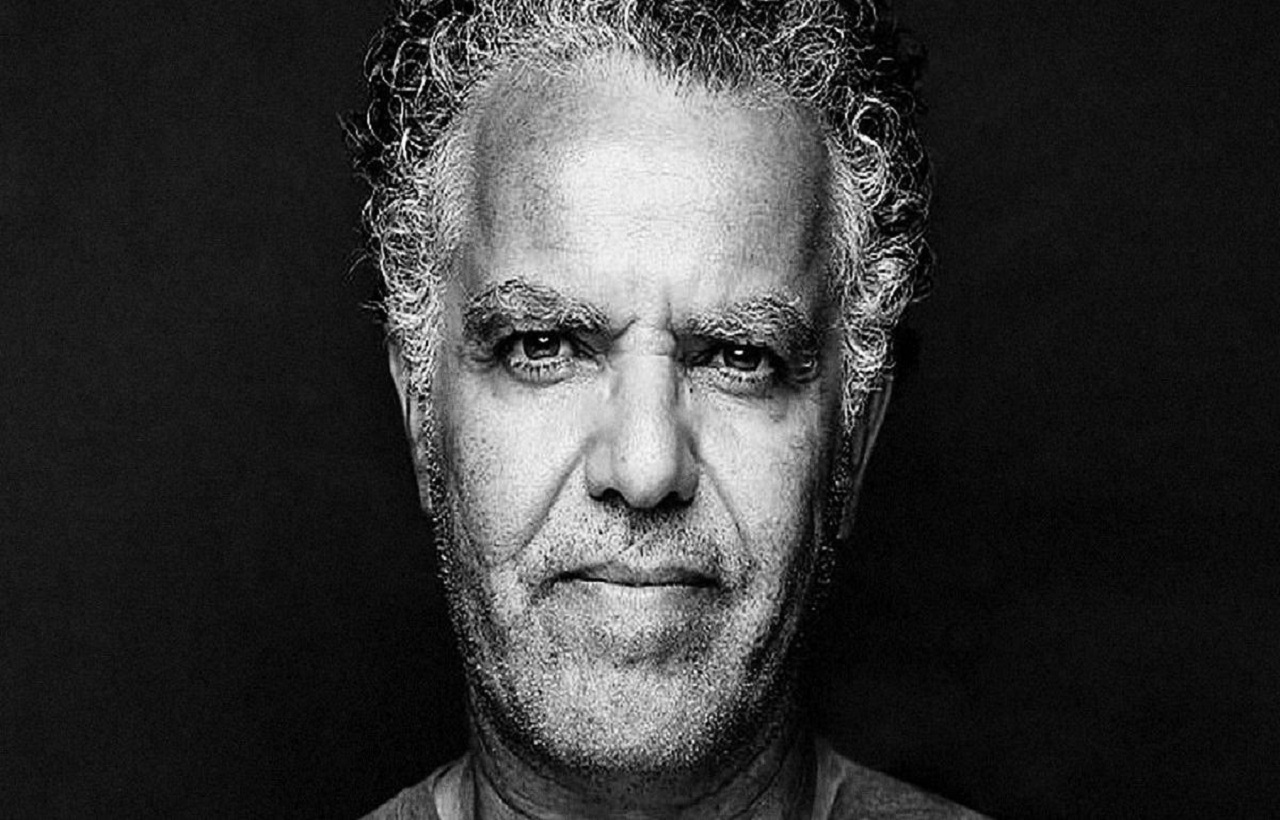

من داخل أحد البيوت في مدينة بجعد المغربية، صدرت سنة 1961 صرخة أعلنت عن ميلاد مخرج سينمائي تفرد في مجال طغت عليه الرؤى النمطية. فتح حكيم الطفل الصغير عينيه على فضاءات الطبيعة، والتقطت آذانه أول ما التقطت صراخ الأشقياء، ونحيب المكلومين وأنّات التعساء المهمومين التي حملتها له رياح المدينة مع أبخرة الزوايا وأريج الصوفيين.

ولأن والده كان يمتلكُ دار العرض الوحيدة في المدينة الصغيرة، شبَّ حكيم يتقلَّب بين الأشرطة السينمائية للأفلام العالمية. ودرج على مشاهدة العروض المتنوعة فيلما بعد فيلم، حتى أخذت الأشرطة المتوالية التي تمر أمام عينيه تنبِشُ في تربة إدراكه وشعوره، إلى أن أحدثت في وجدانه حفرةَ شغفٍ وولع، ستضطرُّهُ في ما بعد للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكة، وبالتحديد "شيكاغو"، من أجل متابعة دراسته، حيث سيتحصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو.

قضاء فترات طويلة داخل قاعة السينما مَكَّنه من اكتساب ثقافة سينمائية واسعة، وتسنى له في سن مبكرة أن يتلقى دروس المونتاج على يد "السي مصطفى": المونتير والمشرف على سينما والده. وما كان قد أينع من زهور في فترة الشباب بفعل سحر الصورة، ساعد التكوين الاحترافي الذي تلقاه حكيم بجامعة كولومبيا على تشذيبه وتنظيمه، ليَخرُجَ لنا لاحقا في باقة من أروع التحف السينمائية، قل نظيرها على مستوى المغرب.

عاد "الحكيم" بعد اشتداد عوده في الخارج إلى أرض الجذور والأصل، لينطلق منها مُحلقا نحو سماء الإبداع السينمائي؛ بقصص تغنت بمآسي البائسين، وعكست تناقضات الحياة على مستوى متواليات كل فيلم، وبالرغم من أن قصصه تمتح من الواقع المعيش، وتسرد حكاية عدد من أفراد هذا المجتمع التعيس، إلا أن أفلامه لا تخلو من عنصر التخييل الذي يُضفي على قصصه بعدا شاعريا، ويمنحُها، إلى جانب أصالتها وعمقها المغربي الممتد، جمالية متفرِّدة.

تعتمِدُ أعمال حكيم بلعباس كثيرا على توظيف الزمن الحقيقي؛ من خلال استخدام اللقطات الطويلة التي تُعَدُّ بمثابة تأمل بصري في مختلف العناصر المكونة للإطار، خصوصا الشخصيات. كما تتميزأعماله بوحدة الفضاء، أو محدوديته؛ إذ لم يسبق لحكيم الذي بلغ رصيده السينمائي إلى حدود اللحظة 15 فيلما، أن صور خارج مدينة "بجعد" إلاَّ مراتٍ معدودة، فهو يختزلُ الوجود في هذه البقعة الصغيرة؛ عبر مشاهد متتالية توثق للحظات النصر والهزيمة في التجربة الانسانية.

وكما لو أن "بجعد" أبَت إلا أن تجعل من ذاتِ حكيم بوقا يصدح مُعَرِّفاً العالم بالثروة الحضارية و الروحية لهذه المدينة، دأب حكيم منذ أول أعماله، وكأحد شيوخ الصوفية العالمين بآداب التقشف والزهد، على التزام أسلوب السهل الممتنع؛ من خلال استخدام الضروري والأساسي من الديكور والفضاء والملابس، مُستغنيا عن أي بهرجة أو زخرفة لا حاجة لها.

حكيم بلعباس الآن هو مُخرج وكاتب سيناريو ومونتير مغربي، أخرج مجموعة من الأعمال السينمائية؛ من أشهرها "خيط الروح" (2003)، و"أشلاء" (2010)، و"عرق الشتاء" (2016). وآخر أعماله كان الفيلم السينمائي "لو كان يطيحو لحيوط" الذي تم عرضه بالصالات المغربية انطلاقا من 27 يوليوز الماضي. العلم حاورته، وهذا نص الحوار:

مرحبا بك أستاذ حكيم. أولا وقبل كل شيئ، من الجلي لجميع من تابع أعمالك أن نقطة الاشتراك، والخيط المرئي الرابط بين أفلامك، مهما تعددت الحكايات، هي الفضاء. لماذا هذا الإصرار على التصوير بمدينة بجعد؟ وهل يعني ذلك أن جميع الأعمال القادمة سيتمُّ تصويرها بهذه المدينة؟

"محاولة فاشلة لتعريف الحب" تم تصويره بإملشيل، "علاش ألبحر" تم تصويره بالمدينة القديمة في الدار البيضاء، و"شي غادي وشي جاي" جرى تصويره بشمال المغرب. إذا للإجابة على هذا الطرح، فإن غالبية الأفلام صُوّرت بمدينة بجعد، لكن ليس كلُّها. أنا أؤمن أن الأمكِنة لها أرواحها، وعندما أرغب في تصوير حكاية لها علاقة بذكرى معينة أفضل دوما أن أذهب لمكانها الأصلي؛ أولا لأنني لن أضطر لبذل مجهود إضافي فقط من أجل مواءمة الحكاية مع فضاء جديد، باعتبار أن الفضاء الذي أحتاجه موجود، ومُعد سلفا. وثانيا، مدينة بجعد هي بمثابة الاوستوديو الخاص بي؛ لا أتعبُ لكي أجد مواقع التصوير، والناس هناك يعرفونني ويستقبلونني دائما بسعادة.

من جهة أخرى، فكرت مثلا أن أبتعِد قليلا على مدينة بجعد في فيلمي القادم؛ وخرجتُ لأبحث عن مدينة صغيرة تُشبه قليلا بجعد من ناحية الضوء والناس إلخ، لكنني وجدتُ نفسي في آخر المطاف عائداً إلى مدينة بجعد، لأن الحكاية المقبلة مُلتصقة التصاقا شديدا بفضاء قاعة سينما الوالد الذي كَبِرتُ فيها، وبالأفلام التي أثَّرَت فيَّ وطبَعت مرحلة المراهقة.

الفضاء يُمكِنُ اعتباره شخصية أساسية ورئيسية ثابتة في مُجمل ما أحكيه. في كثير من الأحيان يُصبحُ الفضاء فاعلا مُساعداً في عملية الكتابة، لأن ما تحتويه مواقع التصوير يُمكِنُ أن يوحي لي بفكرة أو صورة معينة، قد يتم إدراجها لاحقا في السيناريو.

آخر أعمالك، "لو كان يطيحو لحيوط"، فيلم يَسرد 18 حكاية متجاورة، مُتحررا بذلك من السرد الخطي الكلاسيكي. لكن، ألا ترى بأن من شأن هذا العدد الكبير للقصص، بشخصياتها المتعددة والمختلفة، أن يُقلل من حظوظ استيعاب وتماهي المشاهدين مع كل قصة على حدا؟

هذا سؤال مطروح دائما بالنسبة لي، وأحبب أن أمتطِي الرهان عِوَض أن أسلُك المسالك التي مشَيتُ عليها من قبل... كان هناك وقت حين وضعت عنوانا منفردا لكل حكاية، لكن بعد أن أكملت التوضيب، وكنا حينها بالكاد بدأنا التعافي من الجائحة، من المسائل التي انتبهت لها هو أننا كلنا نركبُ القارب ذاته ((we are on the same boat.

أنا مهووس بما يُمكِنُ أن نسميه حكاية كل الناس، أو بالدارجة المغربية "يا أيها الناس". هناك منطق يقول بأنه لا يوجد سوى ست مستويات فارقة بينك وبين أبعد شخص على الكرة الأرضية، وهذا ما أحاول أن أقترب منه مع كل تجربة سينيمائية جديدة، لأنه في آخر المطاف لماذا نحكي، ولماذا نُخرج الأفلام ونكتبُ الموسيقى وننظُمُ الشعر... لكي يرى كل واحد منَّا نفسهُ في الآخر.

ما يهمني هو أن أخاطِب وجدان الإنسان وليس عقله، ليس مهم الفهم؛ كثيرا ما تستمع لقطعة موسيقية ألفها "تشايكوفسكي" أو "بيتهوفن" ولا تفهم شيئا مما يُقال، لكن سرعان ما تجد أن عيناك يجرِيان دمعا أو أن جسدك مُقشعِر، وهذا هو الخطاب المهم في السينما بالنسبة لي.

أنا لا أقدم أطروحات أو أشتغل على تيمات محددة من قبيل مشاكل المرأة داخل المجتمع المغربي، وما أقومُ به ليسَ لمُعالجة مشاكِلَ المُجتمع، أنشغِلُ بالأسئلة الوجودية الأساسية التي يُمكِنُ أن يرى فيها الإنسان المغربي نفسه، وفي الوقت ذاته يُمكن أن يرتَبِطُ معها شخص آخر من الصين أو ناميبيا أو غيرها من البلدان.

بالرغم من وجود 18 حكاية، فالرهان هو أن يستمرَّ الناس في التردد على الفيلم بعيدا عن طرق السرد التقليدية كالبداية والعقدة والنهاية وأَعرِب ما تحته خط إلخ. ويبقى السؤال هو "واش دير راسك وسط الروس وتعيّط أَقطَّاع الروس ودير بحالك بحال الخوت"، أو تقرر بأنه يجبُ عليك أن تحترم الذكاء الوجداني للمتلقي.

من المبادئ الكلاسيكية المُتعارف عليها في صناعة الأفلام، ضرورة إعداد وتحضير السيناريو قبل الشروع في عملية التصوير، أنت في طريقة اشتغالك خرقت هذه القاعدة. البعض قد يقول بأن من شأن ذلك أن يُحدِثَ نوعا من العشوائية، إن لم نقل فوضى، خلال مراحل تصوير الفيلم. بالنسبة لك أنت، هل تتفق أولا مع هذا الطرح؟ وكيف يُساعِدُكَ السيناريو غير المُكتمِل على حكي القصص التي تُريدُ حكيها؟

شكسبير عندما كان يكتُب مسرحياته فإنها لم تكُن أدباً، بل مسرحيات عبارة عن خارطة طريق لتُلعَبُ فوق الخشبة، بالنسبة لي السيناريو نفس الشيئ؛ فهو خارطة طريق يتَّبِعهَا المخرج ليصِلَ إلى وجهة معينة.

يُمكِنُ أن يُقال عن طريقة اشتغالي أي شيئ إلا عشوائية. مايُخيّلُ للناس هو أنك تنطَلِقُ بشكلٍ أهْوَجَ منتظراً الأحداث العرضية أن ترسُمَ لك مسار الحكاية، والحقيقة أن العشوائية لا يُمكِنُ أن تصنع لك فيلماً؛ لأن هناك مُقوِّمات اشتغال تلتزِم بها، وحقل أفكار وتيمات تعمل داخله.

ما يحصُل هو أنك تهيئ نفسك معرفيا ومهنيا وتدرس أدق التفاصيل؛ لأنه لدي ما يفوق 50 و60 شخصا، وفي بعض الأحيان يصِلُ العدد إلى 100 شخص يشتغلون معي، ويَجبُ أن يَستَيقِظَ كل واحد من هؤلاء وهو يعلَمُ ما سيفعله اليوم، لكن من المهم أن تُبقي على نافذة يدخلُ منها السحر، لأن هناك أشياء تُهدى لك في لحظات الإخراج وليس قبل.

الأساسي هو أن يعي الإنسان التيمة التي يُريدُ أن يشتغلُ عليها والوجهة التي يُريدُ أن يبلغها؛ بالنسبة لي ما يشغلني هو مسألة القضاء والقدر، وأنا أحاول أن أجد هذا الطرح ليس فقط في كل فيلم، أو حكاية، أو مشهد، بل في كل لقطة من مشاهد الفيلم.

هل يُمكِنُ اعتبار فيلمك "لو كان يطيحو لحيوط" نسخة ثانية لفيلمك "أشلاء" الصادر سنة 2011؟

نعم؛ نحن لا نحكي إلا حكاية واحدة بتنويعات مُختلفة، ويُمكِنُ أن نَصِفَ ما أحكيه على أنه تنوعات لتيمة واحدة. "سيرجي أيزنشتاين"، وهو أحد الآباء الأوائل للسينما الروسية، يُحدِّدُ السينما بأنها "هوس بموضوع" (une obsession d’un thème).

"لو كان يطيحو لحيوط" هو ليس فقط "أشلاء"، بل هو "همسات" أول فيلم قصير لي، وهو "عش في القيظ"، و"شي غادي وشي جاي"، و"علاش ألبحر"...، فهو إذا مُجمل أعمالي، بما فيها السلسلات الوثائقية.

هناك بعض مَن يُلمِّحُ خبثاً إلى كون أن أعمالي يشوبها التكرار، وهناك من يعلِّق على كيفية تعاملي مع مَشَاهِد الفيلم؛ مثل إحدى المُخرِجات المغربيات المشهورة بأفلام الحركة وسلسلات رمضان، والتي علقت على مشهد من فيلم "عرق الشتاء" حيث كانت الزوجة (فاطمة الزهراء بالناصر) تخبز المسمن، قائلة لي بالحرف: "وصافي إيلا شفناها كتعجن مسمنة وحدة الله يجعل البركة"؛ بمعنى أن كل ما يهمُّها هي المعلومة، أو ماذا، لكن ما تجهله هذه المُخرجة والذي جعلَ هذِه اللقطة أطول مما تستطيع تحمله، هو "كيف" تخبز فاطمة بالناصر المسمن، لأن المهم ليس ماذا، ولكن كيف. لا يمكنُنا أن نُوسِّع الأفق المعرفي، ولا تنمية أذواق سيدات وسادة الغد إذا ما استمرينا في تقديم ما هو جاهز وسطحي.

أنا أعتقِدُ أن المُشاهِد العادي في كثير من الأحيان يمتلكُ عينا فاحصة أقدر على الملاحظة والشعور من بعض من يُسمُّون أنفسهم محترفين؛ هناك مؤسسة مدرسية جميلة للتعليم الابتدائي بمدينة ورزازات، يحظى التلاميذ داخلها بمشاهدة فيلم كل أسبوع في إطارِ النادي السينمائي للمدرسة ثم يناقشونه بعد ذلك، حضرت معهم مرة أو اثنتين، أسئلتهم كانت وجيهة، ونابعة من فضول إنساني أصيل، وحب للمعرفة. وهنا أتساءل لماذا لا يُعمَّمُ مثل هذا النموذج على باقي مدارس المغرب !

بالنسبة للحضور المستمر لبعض عناصر الطبيعة؛ كالماء والحيوانات على سبيل المثال. هل يُعتبرُ ذلك تجسيدا لرؤيا سينمائية محددة؟ أم أنه مجرد مصادفة محمودة تتكرر ويتِمُّ إدراجُها ضمن سيناريو الفيلم؟

هناك بطبيعة الحال رؤيا معينة؛ لديك مدير تصوير يعرف طريقة اشتغالك، و يعرف دور كل ما ينتمي إلى ذلك الفضاء، وكل ما يزور المكان الذي تُصوِّرُ فيه، وبالتالي يُمكِنُ له في أي وقت أن يُشرِكُ عنصرا من عناصر الفضاء ما دام أنه يتوافقُ مع الرؤيا السينمائية والتيمة الأساسية التي تحدثنا عنها.

بالنسبة لي السينما أقرب إلى اللاهوت، أقربُ إلى الله: فهي محاولة دائبة لجعل اللامرئي مرئيا؛ أنت تحاولُ دائما أن تصِل إلى شيئ يُقرِّبُك من الله، شيئ يُقربك من اللامرئي؛ ذلك الذي نشعر به فقط لكن لا نستطيع رؤيته، وفي بعض المرات أنجح في الاقتراب لكنني أحترق، مثل "إيكاروس": ذلك الذي كان يُريدُ أن يحلق ليبلغ الشمس لكن أجنحته احترقت ما إن اقترب منها.

العالم كله عبثي وهو لا يهبأ بك ولا بي، ولا بسعادتك ولا بسعادتي؛ العشوائية والفَوضَى التي تحدثنا عنها في يخُص السيناريو هي في الحقيقة تتجلى في هذا العالم الذي يُحيطُ بنا، ما قد يُفرِّجُ عنك شيئا ما هو مُحاولتك للقبض على لحظة ديمومة في حياتك، والحكي والسينما والشعر لهم القدرة على ذلك، هذه الأشياء تُضفي معنى على حياتنا.

ربما السينما من هذا المنظور تحاوِلُ أن تجعل من العالم مكان عقلاني، هذا ما تحاول أن تقول ؟

هي من أجل أن نواسي أنفسنا، ولكي نستطيعَ خِداعها بأننا رُبَّما نَعيشُ في عالمٍ حيث يوجد قدر معين من المعنى.

بالنسبة لحكيم بلعباس، ما هي المؤشرات الدالة على نجاح الفيلم من فشله؟

فقط أن يخرُج مني إلى الجمهور، الأمر يُشبِهُ صرع من تلبَّسه الجن؛ حالما يُغادر الجن الجسد تنتهي مَهمتي وأمرُّ إلى أشياء أخرى. من ناحية، وددتُ لو أن ملايين الناس يُشاهدون فيلمي، وهذا شيئ يريده كل مُخرج، ولكن في الوقت ذاته أعلم بأنه يجبُ أن أكون واقعيا مع نفسي، لأن ما أقومُ به يضعني في خانة سينما المؤلف بعيدا عن الأعمال التجارية وما هو رائج هذه الأيام.

في الحقيقة هذا سؤال أزلي ظهر منذ ابتدأت السينما: هل السينما تجارة أم أنها شيئ آخر؟ هل فيلم "جان لوك جودار" هو فيلم "جيمس كاميرون"؟ وما هي مقاييس النجاح، لأن لكل مخرج مقاييسه. بالنسبة لي مقياس نجاح الفيلم هو عندما يُخبِركَ شَخصٌ التقيته بأن أحد مشاهد فيلمك قد أثَّر فيه أو استطاع أن يرى فيه نفسه، أو عندما يتصل بك شخص ما ليسألك عن أين يُمكِنُهُ مشاهدة الفيلم بعد أن سمِعَ أو قرأ عنه، تلك هي الأرقام التي تعلق في الذاكرة.

من داخل أحد البيوت في مدينة بجعد المغربية، صدرت سنة 1961 صرخة أعلنت عن ميلاد مخرج سينمائي تفرد في مجال طغت عليه الرؤى النمطية. فتح حكيم الطفل الصغير عينيه على فضاءات الطبيعة، والتقطت آذانه أول ما التقطت صراخ الأشقياء، ونحيب المكلومين وأنّات التعساء المهمومين التي حملتها له رياح المدينة مع أبخرة الزوايا وأريج الصوفيين.

ولأن والده كان يمتلكُ دار العرض الوحيدة في المدينة الصغيرة، شبَّ حكيم يتقلَّب بين الأشرطة السينمائية للأفلام العالمية. ودرج على مشاهدة العروض المتنوعة فيلما بعد فيلم، حتى أخذت الأشرطة المتوالية التي تمر أمام عينيه تنبِشُ في تربة إدراكه وشعوره، إلى أن أحدثت في وجدانه حفرةَ شغفٍ وولع، ستضطرُّهُ في ما بعد للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكة، وبالتحديد "شيكاغو"، من أجل متابعة دراسته، حيث سيتحصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو.

قضاء فترات طويلة داخل قاعة السينما مَكَّنه من اكتساب ثقافة سينمائية واسعة، وتسنى له في سن مبكرة أن يتلقى دروس المونتاج على يد "السي مصطفى": المونتير والمشرف على سينما والده. وما كان قد أينع من زهور في فترة الشباب بفعل سحر الصورة، ساعد التكوين الاحترافي الذي تلقاه حكيم بجامعة كولومبيا على تشذيبه وتنظيمه، ليَخرُجَ لنا لاحقا في باقة من أروع التحف السينمائية، قل نظيرها على مستوى المغرب.

عاد "الحكيم" بعد اشتداد عوده في الخارج إلى أرض الجذور والأصل، لينطلق منها مُحلقا نحو سماء الإبداع السينمائي؛ بقصص تغنت بمآسي البائسين، وعكست تناقضات الحياة على مستوى متواليات كل فيلم، وبالرغم من أن قصصه تمتح من الواقع المعيش، وتسرد حكاية عدد من أفراد هذا المجتمع التعيس، إلا أن أفلامه لا تخلو من عنصر التخييل الذي يُضفي على قصصه بعدا شاعريا، ويمنحُها، إلى جانب أصالتها وعمقها المغربي الممتد، جمالية متفرِّدة.

تعتمِدُ أعمال حكيم بلعباس كثيرا على توظيف الزمن الحقيقي؛ من خلال استخدام اللقطات الطويلة التي تُعَدُّ بمثابة تأمل بصري في مختلف العناصر المكونة للإطار، خصوصا الشخصيات. كما تتميزأعماله بوحدة الفضاء، أو محدوديته؛ إذ لم يسبق لحكيم الذي بلغ رصيده السينمائي إلى حدود اللحظة 15 فيلما، أن صور خارج مدينة "بجعد" إلاَّ مراتٍ معدودة، فهو يختزلُ الوجود في هذه البقعة الصغيرة؛ عبر مشاهد متتالية توثق للحظات النصر والهزيمة في التجربة الانسانية.

وكما لو أن "بجعد" أبَت إلا أن تجعل من ذاتِ حكيم بوقا يصدح مُعَرِّفاً العالم بالثروة الحضارية و الروحية لهذه المدينة، دأب حكيم منذ أول أعماله، وكأحد شيوخ الصوفية العالمين بآداب التقشف والزهد، على التزام أسلوب السهل الممتنع؛ من خلال استخدام الضروري والأساسي من الديكور والفضاء والملابس، مُستغنيا عن أي بهرجة أو زخرفة لا حاجة لها.

حكيم بلعباس الآن هو مُخرج وكاتب سيناريو ومونتير مغربي، أخرج مجموعة من الأعمال السينمائية؛ من أشهرها "خيط الروح" (2003)، و"أشلاء" (2010)، و"عرق الشتاء" (2016). وآخر أعماله كان الفيلم السينمائي "لو كان يطيحو لحيوط" الذي تم عرضه بالصالات المغربية انطلاقا من 27 يوليوز الماضي. العلم حاورته، وهذا نص الحوار:

مرحبا بك أستاذ حكيم. أولا وقبل كل شيئ، من الجلي لجميع من تابع أعمالك أن نقطة الاشتراك، والخيط المرئي الرابط بين أفلامك، مهما تعددت الحكايات، هي الفضاء. لماذا هذا الإصرار على التصوير بمدينة بجعد؟ وهل يعني ذلك أن جميع الأعمال القادمة سيتمُّ تصويرها بهذه المدينة؟

"محاولة فاشلة لتعريف الحب" تم تصويره بإملشيل، "علاش ألبحر" تم تصويره بالمدينة القديمة في الدار البيضاء، و"شي غادي وشي جاي" جرى تصويره بشمال المغرب. إذا للإجابة على هذا الطرح، فإن غالبية الأفلام صُوّرت بمدينة بجعد، لكن ليس كلُّها. أنا أؤمن أن الأمكِنة لها أرواحها، وعندما أرغب في تصوير حكاية لها علاقة بذكرى معينة أفضل دوما أن أذهب لمكانها الأصلي؛ أولا لأنني لن أضطر لبذل مجهود إضافي فقط من أجل مواءمة الحكاية مع فضاء جديد، باعتبار أن الفضاء الذي أحتاجه موجود، ومُعد سلفا. وثانيا، مدينة بجعد هي بمثابة الاوستوديو الخاص بي؛ لا أتعبُ لكي أجد مواقع التصوير، والناس هناك يعرفونني ويستقبلونني دائما بسعادة.

من جهة أخرى، فكرت مثلا أن أبتعِد قليلا على مدينة بجعد في فيلمي القادم؛ وخرجتُ لأبحث عن مدينة صغيرة تُشبه قليلا بجعد من ناحية الضوء والناس إلخ، لكنني وجدتُ نفسي في آخر المطاف عائداً إلى مدينة بجعد، لأن الحكاية المقبلة مُلتصقة التصاقا شديدا بفضاء قاعة سينما الوالد الذي كَبِرتُ فيها، وبالأفلام التي أثَّرَت فيَّ وطبَعت مرحلة المراهقة.

الفضاء يُمكِنُ اعتباره شخصية أساسية ورئيسية ثابتة في مُجمل ما أحكيه. في كثير من الأحيان يُصبحُ الفضاء فاعلا مُساعداً في عملية الكتابة، لأن ما تحتويه مواقع التصوير يُمكِنُ أن يوحي لي بفكرة أو صورة معينة، قد يتم إدراجها لاحقا في السيناريو.

آخر أعمالك، "لو كان يطيحو لحيوط"، فيلم يَسرد 18 حكاية متجاورة، مُتحررا بذلك من السرد الخطي الكلاسيكي. لكن، ألا ترى بأن من شأن هذا العدد الكبير للقصص، بشخصياتها المتعددة والمختلفة، أن يُقلل من حظوظ استيعاب وتماهي المشاهدين مع كل قصة على حدا؟

هذا سؤال مطروح دائما بالنسبة لي، وأحبب أن أمتطِي الرهان عِوَض أن أسلُك المسالك التي مشَيتُ عليها من قبل... كان هناك وقت حين وضعت عنوانا منفردا لكل حكاية، لكن بعد أن أكملت التوضيب، وكنا حينها بالكاد بدأنا التعافي من الجائحة، من المسائل التي انتبهت لها هو أننا كلنا نركبُ القارب ذاته ((we are on the same boat.

أنا مهووس بما يُمكِنُ أن نسميه حكاية كل الناس، أو بالدارجة المغربية "يا أيها الناس". هناك منطق يقول بأنه لا يوجد سوى ست مستويات فارقة بينك وبين أبعد شخص على الكرة الأرضية، وهذا ما أحاول أن أقترب منه مع كل تجربة سينيمائية جديدة، لأنه في آخر المطاف لماذا نحكي، ولماذا نُخرج الأفلام ونكتبُ الموسيقى وننظُمُ الشعر... لكي يرى كل واحد منَّا نفسهُ في الآخر.

ما يهمني هو أن أخاطِب وجدان الإنسان وليس عقله، ليس مهم الفهم؛ كثيرا ما تستمع لقطعة موسيقية ألفها "تشايكوفسكي" أو "بيتهوفن" ولا تفهم شيئا مما يُقال، لكن سرعان ما تجد أن عيناك يجرِيان دمعا أو أن جسدك مُقشعِر، وهذا هو الخطاب المهم في السينما بالنسبة لي.

أنا لا أقدم أطروحات أو أشتغل على تيمات محددة من قبيل مشاكل المرأة داخل المجتمع المغربي، وما أقومُ به ليسَ لمُعالجة مشاكِلَ المُجتمع، أنشغِلُ بالأسئلة الوجودية الأساسية التي يُمكِنُ أن يرى فيها الإنسان المغربي نفسه، وفي الوقت ذاته يُمكن أن يرتَبِطُ معها شخص آخر من الصين أو ناميبيا أو غيرها من البلدان.

بالرغم من وجود 18 حكاية، فالرهان هو أن يستمرَّ الناس في التردد على الفيلم بعيدا عن طرق السرد التقليدية كالبداية والعقدة والنهاية وأَعرِب ما تحته خط إلخ. ويبقى السؤال هو "واش دير راسك وسط الروس وتعيّط أَقطَّاع الروس ودير بحالك بحال الخوت"، أو تقرر بأنه يجبُ عليك أن تحترم الذكاء الوجداني للمتلقي.

من المبادئ الكلاسيكية المُتعارف عليها في صناعة الأفلام، ضرورة إعداد وتحضير السيناريو قبل الشروع في عملية التصوير، أنت في طريقة اشتغالك خرقت هذه القاعدة. البعض قد يقول بأن من شأن ذلك أن يُحدِثَ نوعا من العشوائية، إن لم نقل فوضى، خلال مراحل تصوير الفيلم. بالنسبة لك أنت، هل تتفق أولا مع هذا الطرح؟ وكيف يُساعِدُكَ السيناريو غير المُكتمِل على حكي القصص التي تُريدُ حكيها؟

شكسبير عندما كان يكتُب مسرحياته فإنها لم تكُن أدباً، بل مسرحيات عبارة عن خارطة طريق لتُلعَبُ فوق الخشبة، بالنسبة لي السيناريو نفس الشيئ؛ فهو خارطة طريق يتَّبِعهَا المخرج ليصِلَ إلى وجهة معينة.

يُمكِنُ أن يُقال عن طريقة اشتغالي أي شيئ إلا عشوائية. مايُخيّلُ للناس هو أنك تنطَلِقُ بشكلٍ أهْوَجَ منتظراً الأحداث العرضية أن ترسُمَ لك مسار الحكاية، والحقيقة أن العشوائية لا يُمكِنُ أن تصنع لك فيلماً؛ لأن هناك مُقوِّمات اشتغال تلتزِم بها، وحقل أفكار وتيمات تعمل داخله.

ما يحصُل هو أنك تهيئ نفسك معرفيا ومهنيا وتدرس أدق التفاصيل؛ لأنه لدي ما يفوق 50 و60 شخصا، وفي بعض الأحيان يصِلُ العدد إلى 100 شخص يشتغلون معي، ويَجبُ أن يَستَيقِظَ كل واحد من هؤلاء وهو يعلَمُ ما سيفعله اليوم، لكن من المهم أن تُبقي على نافذة يدخلُ منها السحر، لأن هناك أشياء تُهدى لك في لحظات الإخراج وليس قبل.

الأساسي هو أن يعي الإنسان التيمة التي يُريدُ أن يشتغلُ عليها والوجهة التي يُريدُ أن يبلغها؛ بالنسبة لي ما يشغلني هو مسألة القضاء والقدر، وأنا أحاول أن أجد هذا الطرح ليس فقط في كل فيلم، أو حكاية، أو مشهد، بل في كل لقطة من مشاهد الفيلم.

هل يُمكِنُ اعتبار فيلمك "لو كان يطيحو لحيوط" نسخة ثانية لفيلمك "أشلاء" الصادر سنة 2011؟

نعم؛ نحن لا نحكي إلا حكاية واحدة بتنويعات مُختلفة، ويُمكِنُ أن نَصِفَ ما أحكيه على أنه تنوعات لتيمة واحدة. "سيرجي أيزنشتاين"، وهو أحد الآباء الأوائل للسينما الروسية، يُحدِّدُ السينما بأنها "هوس بموضوع" (une obsession d’un thème).

"لو كان يطيحو لحيوط" هو ليس فقط "أشلاء"، بل هو "همسات" أول فيلم قصير لي، وهو "عش في القيظ"، و"شي غادي وشي جاي"، و"علاش ألبحر"...، فهو إذا مُجمل أعمالي، بما فيها السلسلات الوثائقية.

هناك بعض مَن يُلمِّحُ خبثاً إلى كون أن أعمالي يشوبها التكرار، وهناك من يعلِّق على كيفية تعاملي مع مَشَاهِد الفيلم؛ مثل إحدى المُخرِجات المغربيات المشهورة بأفلام الحركة وسلسلات رمضان، والتي علقت على مشهد من فيلم "عرق الشتاء" حيث كانت الزوجة (فاطمة الزهراء بالناصر) تخبز المسمن، قائلة لي بالحرف: "وصافي إيلا شفناها كتعجن مسمنة وحدة الله يجعل البركة"؛ بمعنى أن كل ما يهمُّها هي المعلومة، أو ماذا، لكن ما تجهله هذه المُخرجة والذي جعلَ هذِه اللقطة أطول مما تستطيع تحمله، هو "كيف" تخبز فاطمة بالناصر المسمن، لأن المهم ليس ماذا، ولكن كيف. لا يمكنُنا أن نُوسِّع الأفق المعرفي، ولا تنمية أذواق سيدات وسادة الغد إذا ما استمرينا في تقديم ما هو جاهز وسطحي.

أنا أعتقِدُ أن المُشاهِد العادي في كثير من الأحيان يمتلكُ عينا فاحصة أقدر على الملاحظة والشعور من بعض من يُسمُّون أنفسهم محترفين؛ هناك مؤسسة مدرسية جميلة للتعليم الابتدائي بمدينة ورزازات، يحظى التلاميذ داخلها بمشاهدة فيلم كل أسبوع في إطارِ النادي السينمائي للمدرسة ثم يناقشونه بعد ذلك، حضرت معهم مرة أو اثنتين، أسئلتهم كانت وجيهة، ونابعة من فضول إنساني أصيل، وحب للمعرفة. وهنا أتساءل لماذا لا يُعمَّمُ مثل هذا النموذج على باقي مدارس المغرب !

بالنسبة للحضور المستمر لبعض عناصر الطبيعة؛ كالماء والحيوانات على سبيل المثال. هل يُعتبرُ ذلك تجسيدا لرؤيا سينمائية محددة؟ أم أنه مجرد مصادفة محمودة تتكرر ويتِمُّ إدراجُها ضمن سيناريو الفيلم؟

هناك بطبيعة الحال رؤيا معينة؛ لديك مدير تصوير يعرف طريقة اشتغالك، و يعرف دور كل ما ينتمي إلى ذلك الفضاء، وكل ما يزور المكان الذي تُصوِّرُ فيه، وبالتالي يُمكِنُ له في أي وقت أن يُشرِكُ عنصرا من عناصر الفضاء ما دام أنه يتوافقُ مع الرؤيا السينمائية والتيمة الأساسية التي تحدثنا عنها.

بالنسبة لي السينما أقرب إلى اللاهوت، أقربُ إلى الله: فهي محاولة دائبة لجعل اللامرئي مرئيا؛ أنت تحاولُ دائما أن تصِل إلى شيئ يُقرِّبُك من الله، شيئ يُقربك من اللامرئي؛ ذلك الذي نشعر به فقط لكن لا نستطيع رؤيته، وفي بعض المرات أنجح في الاقتراب لكنني أحترق، مثل "إيكاروس": ذلك الذي كان يُريدُ أن يحلق ليبلغ الشمس لكن أجنحته احترقت ما إن اقترب منها.

العالم كله عبثي وهو لا يهبأ بك ولا بي، ولا بسعادتك ولا بسعادتي؛ العشوائية والفَوضَى التي تحدثنا عنها في يخُص السيناريو هي في الحقيقة تتجلى في هذا العالم الذي يُحيطُ بنا، ما قد يُفرِّجُ عنك شيئا ما هو مُحاولتك للقبض على لحظة ديمومة في حياتك، والحكي والسينما والشعر لهم القدرة على ذلك، هذه الأشياء تُضفي معنى على حياتنا.

ربما السينما من هذا المنظور تحاوِلُ أن تجعل من العالم مكان عقلاني، هذا ما تحاول أن تقول ؟

هي من أجل أن نواسي أنفسنا، ولكي نستطيعَ خِداعها بأننا رُبَّما نَعيشُ في عالمٍ حيث يوجد قدر معين من المعنى.

بالنسبة لحكيم بلعباس، ما هي المؤشرات الدالة على نجاح الفيلم من فشله؟

فقط أن يخرُج مني إلى الجمهور، الأمر يُشبِهُ صرع من تلبَّسه الجن؛ حالما يُغادر الجن الجسد تنتهي مَهمتي وأمرُّ إلى أشياء أخرى. من ناحية، وددتُ لو أن ملايين الناس يُشاهدون فيلمي، وهذا شيئ يريده كل مُخرج، ولكن في الوقت ذاته أعلم بأنه يجبُ أن أكون واقعيا مع نفسي، لأن ما أقومُ به يضعني في خانة سينما المؤلف بعيدا عن الأعمال التجارية وما هو رائج هذه الأيام.

في الحقيقة هذا سؤال أزلي ظهر منذ ابتدأت السينما: هل السينما تجارة أم أنها شيئ آخر؟ هل فيلم "جان لوك جودار" هو فيلم "جيمس كاميرون"؟ وما هي مقاييس النجاح، لأن لكل مخرج مقاييسه. بالنسبة لي مقياس نجاح الفيلم هو عندما يُخبِركَ شَخصٌ التقيته بأن أحد مشاهد فيلمك قد أثَّر فيه أو استطاع أن يرى فيه نفسه، أو عندما يتصل بك شخص ما ليسألك عن أين يُمكِنُهُ مشاهدة الفيلم بعد أن سمِعَ أو قرأ عنه، تلك هي الأرقام التي تعلق في الذاكرة.

رئيسية

رئيسية

الرئيسية

الرئيسية